「柊」と「鰯の頭」の意味は?

こんにちは(。・ω・)ノ゙

四つ葉のくまさんことよつくまです👹

本日もよろしくお願いいたします。

「節分」は日本の季節行事の一つです。

もちろん「豆まき」や「恵方巻」もその一つです。

本日は「節分」に飾る、

「柊」と「鰯の頭」のお話です。

画像はイメージ フリー画像です

(都心部ではあまり見かけなくなりました)

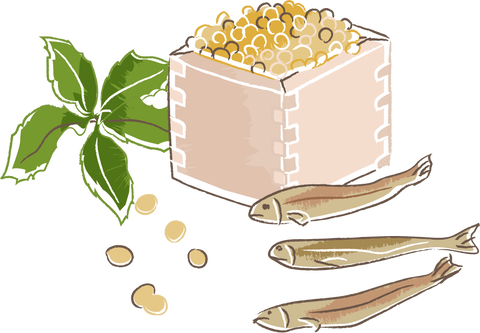

「柊鰯」(ひいらぎいわし)…日本の風習

「柊」(ひいらぎ)

の枝の先端に、焼いた「鰯の頭」を付けるのが正式です。

これらをセットとして「柊鰯」(ひいらぎいわし)

と呼ぶ事もあります。

画像はイメージ フリー画像です

(「柊鰯」の一例)

古来より日本では、

禍(わざわい)をなすのは「鬼」のせい

とされてきました。

画像はイメージ フリー画像です

(「鬼」が住むとされる「鬼ヶ島」)

「季節の変わり目」でもある「節分」

つまり体調をくずす方も多い時期です。

それらは「鬼のせい」…とされてきました。

人々は生活空間(主に家)に、

「鬼」が入ってこないようにする必要があったわけです。

「魔除け」の力があると信じられてきた

「豆まき」の大豆も、

「魔を滅する」

「魔滅」から来ています。

画像はイメージ フリー画像です

(基本炒った「大豆」を用います)

【柊を用いる理由】

「柊」は葉に棘、ギザギザがある植物です。

人間でも取り扱いによっては怪我をしてしまいます。

この棘に引っかかり、「鬼」も怪我をするわけです。

「鬼」は棘の金棒などを持っている割に、

棘を嫌うのだと言います。

画像はイメージ フリー画像です

(「鬼」でも怪我をするのは嫌なようです)

【「鰯の頭」を用いる理由】

正確には「焼いた鰯の頭」です。

なぜ「鰯」なのか?

「鬼」は「鰯」の匂いが嫌いなのだそうです。

画像はイメージ フリー画像です

(「鬼」は「鰯」の匂いを嫌う)

「さかなへん」に「よわい」と書く「鰯」が、

「鬼」の弱点だとは…なんとも不思議な話です。

「鰯」は特性として非常に痛みやすい魚です。

そのために焼いて保存を保ちますが、

その時に「煙」が出ます。

古来より煙で燻すのは「魔除け」効果があるとされています。

画像はイメージ フリー画像です

(煙には「魔除け」効果があるとされる)

地方により「鰯の頭」の事を、

「焼き嗅がし」が転じて「やいかがし(焼嗅)」

と呼ぶ事もあります。

「鬼の嫌う棘のある葉」⇒「柊」

「鬼の嫌う匂いの魚」 ⇒「鰯」

これを組み合わせて「柊鰯」として「魔除け」に用いてきました。

頭を用いるのは、

高価だった魚の身体は「行事食」として食べて頭を用いた説や、

頭が一番匂いが強いなど…諸説あります。

全国区ではない風習

「柊鰯」を飾る風習は日本全土ではないようです。

主に本州を中心に伝わっています。

北海道および九州地方ではあまり見かけないのだと言います。

画像はイメージ フリー画像です

(更に「西日本」に多いのだそうです)

一番色濃くこの風習を残しているのが、

「奈良県」

と言われています。

もちろん関東地方や、

東北地方でも行われている地域はあります。

「柊鰯」はいつまでかざるもの?

玄関などに飾った「柊鰯」は、

いつからいつまで飾るものなのでしょうか?

これについては地域差が大きく正解と言えるものはありません。

画像はイメージ フリー画像です

(「豆まきセット」として市販もされている)

【飾る日】

・節分当日

・小正月の翌日(1月15日)

画像はイメージ フリー画像です

(基本的に「玄関の外」に飾ります)

【外す日】

・節分の翌日

・2月いっぱい

・翌年まで

とある地方では猫などに「鰯」が取られるまで放置するなど、

大きく異なっているのです。

「柊鰯」の処分方法

【正しい処分方法】

役割を終えた「柊鰯」は正しく処分しましょう。

最も好ましいのは神社などで「お焚き上げ」してもらうことです。

画像はイメージ フリー画像です

(最も好ましい方法です)

役割を終えた「お守り」等と同様に、

「魔除け」として働いた「柊鰯」を「お焚き上げ」して頂くのは理想です。

しかしながら、近隣にそのような神社仏閣がなかったり、

場合によりお正月の期間のみしか受付をしていない場合もあります。

画像はイメージ フリー画像です

(「半紙」なら手に入りやすい)

その場合は、

・塩で清める

・半紙でくるむ

その上で各自治体の廃棄方法に従って廃棄しましょう。

大切な日本の風習の一つ

都心部ではマンションなどの生活が増えて、

玄関に「柊鰯」を見る事も減ってきました。

「鬼は外」

の声と共に減少傾向です。

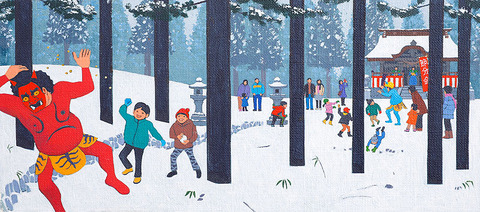

画像はイメージ フリー画像です

(いつかは無くなっていく風景…)

昨今ではこうした行事に、

外国人が興味を持ち参加しているそうです。

「日本らしさ」を忘れていく日本人。

それで良いのでしょうか…と考える時もあります。

画像はイメージ フリー画像です

(大切な事を伝えて行きましょう)

伝統行事を教えてもらった子供たちは、

大人になった時に自分の子供に伝えます。

そうして守っていくものもあるのでしょう。

よつくまがお届けいたしました˚*・.。 ꕤ

合わせて読みたい記事です

ご登録頂ければ嬉しいです

※ご登録頂くと記事が更新された際にアプリで通知が届きます。

見逃したくないブログやよく閲覧するブログなどに便利な機能ですꕤ

ツイッターのんびり更新中です